あゆみクリニックの医療安全への試み

人事・研修制度

安全対策の為の人事制度

医療ミスの原因であるヒーマンエラーを根絶させるような即効性のある特効薬や手術のような解決手段は存在しません。ヒューマンエラーを防止するためには、医療者が前向きに活躍できる職場環境を整え医療安全を管理できる仕組みを作り上げる対処療法しかないのです。組織的にも個人においても、誰にでも起こりうるヒューマンエラーが発生しにくいシステム(院内体制)を整備し、医療者が安全に医療行為のできる職場システムづくりに意を払うことが最も重要と当院は考えます。また、職場におけるストレス、過酷な労働環境、不適切な人員配置や恒常的な人材不足など、業界の垣根をこえてあらゆる産業に内在するこれらの安全に対するリスク要因は、いずれも後回しにできないものであり、これらの要因を取り除くことも当院のような小規模な医療施設にとっては急務な課題です。当院では患者さんに対し、安心・安全で質の高い医療を提供する為に下記の2つ方針に沿った人事管理や研修体制を整えています。

あゆみクリニックの医療安全に向けての2つの人事方針

| 1. | ヒューマンエラーにかかわる人事方針の決定

エラーは処罰によっては減りません。しかしエラーの申告者が自らの判断や行動を分析して報告し、職員全員でエラーの原因を共有できるように知識化すれば、医療安全対策に大いに貢献できることに注目し、当院では、エラーを積極的に報告できる風通りのよい院内文化を育成し、エラーの再発防止に役立てるため、「十分注意していたにも拘わらず発生したと判断するヒューマンエラーは懲戒の対象としない」方針を決定しました。また、医療安全会議において、各種エラー事例などの分析・報告を行い、知識の共有化と再発防止に寄与した職員を積極的に人事評価しています。

|

| 2. | 超過労働防止調整休日などの労務施策と、業務の効率化で長時間労働を排除

厚生労働省の調査では、医療事故につながりかねないミスが全国の主要病院で約、年間に計2万2千件以上も報告され、ミスの要因として「確認不足」が半数を超える一方、長時間勤務などによる疲労・過労を原因に挙げるケースも2割に達しています。あゆみクリニックは、2006年度から「長時間労働排除の取り組み」として超過労働防止調整休日を通常の休日以外にもうける試みや、深夜残業の禁止、休憩時間80分以上の徹底などを実施しています。こうしたルールの遵守とあわせて、「業務の効率化」に組織的に取り組んでいます。職員一人ひとりの配置と業務内容や休日を計画し、その計画に基づいてシフト表を作成することにより、職員が自主的にかつ効率的に日常の業務管理・計画ができるように4W先までの勤務の姿の見える化などの対策をすることで、各職員が自ら業務を推進する時間の配分を計画し推進することで効率化ができ、残業をなくすことにより私生活の質(QOL)の向上を実現することで、患者さんへの対応や最良の医療を提供するよう配慮できる習慣を身に付けられるようしています。あゆみクリニックは、今後も職員の疲労による医療ミスの排除に向けた取り組みや業務の効率化の取り組みを継続するとともに、安心・安全で質の高い医療へ終わりなき追求に努めます。

|

安全のための研修制度

チームワークとチーム医療、院内の一体感を基本に個人の能力を最大限に引き出す

あゆみクリニックは「人を育てる」こそが、安心・安全で質の高い医療の源であると考えています。「人を育てる」という古くて新しいテーマについて、開設以来10年間、失敗と試行錯誤を積み重ねてきました。「町のお医者さん」としての「医療の質」は私達が創るもの、「信頼」は患者さんや地域の方々の評価の結果としていただくものです。あゆみクリニックでは、地域医療を提供する家庭医しての「医療の質」にこだわり、地域の方々から「信頼」していただけるよう職員の能力・適性を最大限に引き出すための人材育成を長期的な視野に立ち、個々の職員の意欲を向上させ、潜在的に持つ能力を引き出し、最大限に地域医療に発揮させることを基本方針として「女性イキイキキャリアアップ宣言」に取り組んでいます。また、それを総合力として結集し、家庭医としての医療の質をよりよい方向に発展させていくことが重要と考えて、チーム医療、職員の一体感を特に大切にしています。例えば、新入社員研修では、比較的年齢の近い先輩職員が講師として医療知識・技術教育などに関する講義を行うほか、新入社員と寝食をともにしてさまざまなコミニケ―ションに応じる体制をとっています。

当院の職員研修システム

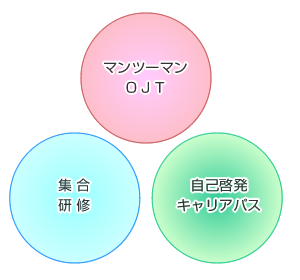

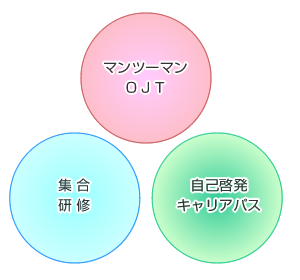

あゆみクリニックが行っている職員教育は、下の3つに大別されます。

ひとつは、各職場における日常の仕事を通じて、業務知識や必要な技術を同僚や先輩社員から1対1で教わる職場内教育訓練(マンツーマンOJT)です。マンツーマンOJTを基本として、研修などの形で集団に対して行う教育(集合研修)と、自己啓発(キャリアパス)が補完する体系となっています。

あゆみクリニックは、今後も安全・安心の医療を提供し続けるために、新しい時代にすばやく対応できる能力育成を主眼において、おのおののキャリアに応じたステップアップができるような自己啓発に関する各種援助制度を整えています。

ひとつは、各職場における日常の仕事を通じて、業務知識や必要な技術を同僚や先輩社員から1対1で教わる職場内教育訓練(マンツーマンOJT)です。マンツーマンOJTを基本として、研修などの形で集団に対して行う教育(集合研修)と、自己啓発(キャリアパス)が補完する体系となっています。

あゆみクリニックは、今後も安全・安心の医療を提供し続けるために、新しい時代にすばやく対応できる能力育成を主眼において、おのおののキャリアに応じたステップアップができるような自己啓発に関する各種援助制度を整えています。

集合研修

集合研修は毎年3月、5月、9月に正職員は全員泊まり込んで行われま

す。講師は、全て職員自身が行いますが、開業理念、業務手順、業務知識、冬季の混雑対策やインフルエンザ対策について学んでいきます。研修の中には、業務におけるロールプレイプログラムが組み込まれており参加した職員は数多くの貴重な経験を積むことにより、医療の質のレベルアップを図るとともに、中堅職員は初心に帰る事で医療の安全の重要性や注意事項を再認識できます。また夜間には職種間を超えて院内の問題点や改善点などのディスカッションも行われ、チームワークやチーム医療の重要性を体感し、職員間の絆を深めていきます。

集合研修は毎年3月、5月、9月に正職員は全員泊まり込んで行われま

す。講師は、全て職員自身が行いますが、開業理念、業務手順、業務知識、冬季の混雑対策やインフルエンザ対策について学んでいきます。研修の中には、業務におけるロールプレイプログラムが組み込まれており参加した職員は数多くの貴重な経験を積むことにより、医療の質のレベルアップを図るとともに、中堅職員は初心に帰る事で医療の安全の重要性や注意事項を再認識できます。また夜間には職種間を超えて院内の問題点や改善点などのディスカッションも行われ、チームワークやチーム医療の重要性を体感し、職員間の絆を深めていきます。

マンツーマン・OJT研修

週1日のパートタイマー職員でも1か月間のマンツーマン研修

当院の家庭医として外来の状況と、医療安全の立場から、新入社員は入職6か月間は「研修期間」として、実際の診療・実務に関与するときは、専任の指導者が必ず1名がそこに立ち会って指導し、その内容を管理・監督・指導するという形で、現場研修を行っております。この制度は有資格者で経験のある看護師でも例外ではなく、パートタイマーの方であっても3か月より4か月間は、診察介助等を初歩から研修パスに沿ってマンツーマン研修が実施されます。

また、受付のインフォメーションのパートタイマーの方も最低1か月間は、マンツーマンの研修を行い、多様な患者さんに対応できる研修を行っております。

薬剤の勉強会

月1〜2回のペースで職種を問わず積極的に勉強会を行っています。内容は新しく発売になった薬や当院で新しく扱うことになった薬について勉強会を実施することで、職員全員の薬剤の知識レベル向上を行い、受付の職員が院外処方箋の疑義紹介に対応出来るようにしております。

月1〜2回のペースで職種を問わず積極的に勉強会を行っています。内容は新しく発売になった薬や当院で新しく扱うことになった薬について勉強会を実施することで、職員全員の薬剤の知識レベル向上を行い、受付の職員が院外処方箋の疑義紹介に対応出来るようにしております。

コミニケーションスキルアップ研修

当院の要の基幹人材である管理栄養士については各レベル段階において(離乳指導⇒アレルギ-指導⇒慢性疾患指導)医師の直接指導のもと栄養学と医学と整合性を持たせた栄養指導(食事指導)の実施の為、ロールプレイング(疑似体験訓練)を繰り返し実施され、内容についても検証し、指導内容の改善を行っております。このトレーニングは単なる栄養指導の技術的なレベルアップに留まらず患者さんとのコミニケーション力のアップに力点を置き、押しつけの食事指導や運動指導ではなく、患者さん一人ひとりの生活歴や習慣に合せた指導・改善に結びついています。

当院の要の基幹人材である管理栄養士については各レベル段階において(離乳指導⇒アレルギ-指導⇒慢性疾患指導)医師の直接指導のもと栄養学と医学と整合性を持たせた栄養指導(食事指導)の実施の為、ロールプレイング(疑似体験訓練)を繰り返し実施され、内容についても検証し、指導内容の改善を行っております。このトレーニングは単なる栄養指導の技術的なレベルアップに留まらず患者さんとのコミニケーション力のアップに力点を置き、押しつけの食事指導や運動指導ではなく、患者さん一人ひとりの生活歴や習慣に合せた指導・改善に結びついています。

実りある医療安全への体制作りに向けて

一言に医療安全の教育としても、忙しい医療現場で実際にそれを確実に実践するのはとても難しいことです。当院でもメディカルリスクマネージメントという言葉は先行し、各現場で実行されていますが、それが院内の全体システムとしてはまだまだ確立されていません。大切なのは、貴重な現場のヒヤリハットや失敗の体験から今後の行動に繋げて未然に防いでいくことです。現場で起きている問題点を正確に把握して、一つ一つ地道に問題を「見える化」し「カイゼン」していくことです。この「カイゼン」システムを確立するためには、まず大小にかかわらずミスや患者さんからの苦言、ヒヤリハットの現場の報告からですが、報告件数を上げるための、職場環境、雰囲気を改善することや職員全員の教育・啓発を行い、安心・安全で質の高い医療の実現プロセスの必要性を粘り強く職員に向け語りかけ自らをも謙虚に改善していくことが医師であり院長である私の役目だと痛感しています。

一言に医療安全の教育としても、忙しい医療現場で実際にそれを確実に実践するのはとても難しいことです。当院でもメディカルリスクマネージメントという言葉は先行し、各現場で実行されていますが、それが院内の全体システムとしてはまだまだ確立されていません。大切なのは、貴重な現場のヒヤリハットや失敗の体験から今後の行動に繋げて未然に防いでいくことです。現場で起きている問題点を正確に把握して、一つ一つ地道に問題を「見える化」し「カイゼン」していくことです。この「カイゼン」システムを確立するためには、まず大小にかかわらずミスや患者さんからの苦言、ヒヤリハットの現場の報告からですが、報告件数を上げるための、職場環境、雰囲気を改善することや職員全員の教育・啓発を行い、安心・安全で質の高い医療の実現プロセスの必要性を粘り強く職員に向け語りかけ自らをも謙虚に改善していくことが医師であり院長である私の役目だと痛感しています。

あゆみクリニック 院長 藤川 万規子